Y.Mさん・調理師・40代女性

★よろこびの声・ピックアップ★

知り合いからの紹介で伺いました。パキッともポキッとも痛くもなくても体はちゃんと整うのだな、と思いました。 整骨院へは時々行っていたので『やった感』『手応え』のある施術が好きだったのですが、揉み返しがしんどかったり、首をボキボキされることに不安がありました。こんなに優しい施術で体が整うなら、もうボキボキは要らないなあと思います。 首も楽になりました。首を回しきれて嬉しい。地に足がついて嬉しい。 膝も施術後痛みは出ていないです。痛くないのに、緩やかに整う体。 自分の『心地よい』にまたなれる希望。 本当にありがとうございます。

こんなお悩みはありませんか?

もしあなたが

- 首から肩、腕へのしびれがある

- 首や肩、腕が重だるく痛むことが多い

- 腕を挙げたり動かしたときに痛みやしびれが出る

- 腕の筋力低下、チカラが入らない

- 肩と肩甲骨の凝りが強い

- パソコンや手作業が多い

- 朝起きると首や肩がこわばって動かしづらい

- 虫歯や歯周病で歯科治療を受けている

- 首や腕がだるくて眠れない

- 湿布や痛み止めがあまり効かない

- 症状の原因がはっきり分からず不安を感じる

といったことでお困りなら、

交野市で高い評価をいただく当院がお役に立てます。

あなたと同じような悩みを抱えていた患者さんも今では不調のない生活を取り戻し、やりたいことに存分にエネルギーを注げるようになっているからです。

次はあなたの番です。

院長プロフィール

院長プロフィール

樋口純一 1973年京都生まれ。 幼少期と20代に生死の境をさまよい、健康の大切さを身をもって知る。 それらの経験から、人の健康をサポートすることを目指す。 鍼灸マッサージ師の国家資格取得後は、関西有数の鍼灸整骨治療院でスポーツ障害から自律神経失調症などの幅広い治療を行う。 出張専門で開業後、さらに技術を高めていく。 2010年には、もっと多くの方のお悩みに応えるべく、 通院もできる現在の治療室を交野市に開院する。

頚肩腕症候群(腕のしびれ)の

基礎知識

頚肩腕症候群(腕のしびれ)について

頸肩腕症候群は、肩腕症候群、頸腕症候群とも呼ばれ、その名の通り、首・肩・腕にかけて痛みやしびれ、重だるさが出る症状の総称です。

頸部のレントゲンやMRIで大きな問題がみられず、整形外科的疾患(変形性頸椎症、頸椎椎間板ヘルニア、胸郭出口症候群、五十肩や腱板損傷など)を除外し、検査などで病因が確定できない場合に医学的な診断としてつけられる診断名です(病名ではありません)。

MRIやレントゲン画像検査のみでは判断しにくく、注意深く他の検査も併せて行うことが重要です。

長時間同じ姿勢や作業を続ける人、姿勢の乱れがある人、ストレスがたまりやすい人に多くみられます。

厚生労働省の調査や海外の統計から、日本国内でこの症状に悩む方は約100万人ほどと推定されています。実際には受診していない“潜在患者”を含めるとさらに多いと考えられています。

主な症状は痛みやしびれが多く、それ以外にも動きの機能低下も現れることがあります。

手にチカラが入りにくい、腕を挙げられない、細かい作業を難しく感じたり、キーボードの打ち間違いが頻発する等です。

上記以外に花粉症、歯科での治療の影響、、耳鳴りや鼻づまり等の耳鼻にも影響することもあります。

頚肩腕症候群を放置すると、痛みやしびれが慢性化し、筋力や関節の動きがどんどん制限されていきます。握力などの日常動作が難しくなり、仕事や趣味・家事に大きな支障が出ることも。夜間や朝方に強い痛みや不眠が現れるほか、自律神経の働きが乱れ、全身の体調不良を引き起こす場合も。さらに状態が悪化すると、社会復帰や外出が困難になるケースもあります。

整形外科などでは対症療法がメインとなり痛み止めの服用が一般的です。また漢方薬や鍼灸も効果的とされています。

頚肩腕症候群の原因・メカニズム

【長時間のデスクワークやスマートフォン使用】

パソコン作業やスマホ操作が長時間続くと、首や肩の筋肉をずっと使い続けることになり、筋肉が緊張した状態が続きます。この緊張により、血流が悪くなって筋肉や神経に十分な酸素や栄養が行き渡らなくなり、痛みやしびれ、だるさといった症状が出やすくなります。スマートフォンを見下ろす姿勢や、首を前に突き出して画面を見る「スマホ首」も、大きな負担となります。

【姿勢不良(猫背、巻き肩)】

背中を丸めて座る猫背や、肩が前に出る巻き肩の姿勢は、首や肩に力がかかりやすい状態です。無理な体勢が長時間続くことで、筋肉や関節への負担が増え、血流が悪化してコリや痛みが悪化します。姿勢不良が習慣になっていると、筋肉のバランスが崩れて症状が慢性化しやすくなります。

【同じ動作の繰り返し】

毎日同じ作業や姿勢(例:キーボード入力、重い荷物の持ち運び、細かい手作業など)を繰り返すことで、首・肩・腕の同じ筋肉や関節にストレスが蓄積します。その結果、筋肉が硬くなり、神経が圧迫されてだるさやしびれだけでなく、関節の動きも悪くなります。

【運動不足】

日常的に運動量が少ないと、首や肩まわりの筋力が低下し、身体をうまく支えられなくなります。筋肉量が減ると関節への負担も増え、ほんの少しの作業でも痛みや疲労感が出やすく、症状が長引く原因になります。

【精神的ストレス】

心理的な不安や緊張が続くと、脳や神経の働きで筋肉も緊張しやすくなります。ストレスが長期化すると、首・肩周りの筋肉がこわばり、痛みや違和感が強くなります。自律神経のバランスも乱れやすく、睡眠の質が下がり、疲れやすさも感じます。

【痛みを我慢して作業や運動を続ける】

症状があるのに無理して作業や運動を続けると、不調がさらに進みやすくなり、炎症や筋肉の硬直が悪化する場合があります。結果的に症状が長引き、慢性化しやすくなります。

【加齢に伴う筋肉や軟骨の変化】

年齢を重ねると筋肉や軟骨が徐々に変化・摩耗していきます。首の骨や関節のクッション機能が低下すると、衝撃がダイレクトに筋肉や神経に伝わりやすくなって、痛みや障害が起こりやすくなります。

【外傷や事故の後遺症】

過去に首や肩を怪我した経験があると、筋肉や神経、関節組織に負担が残る場合があります。外傷の影響で筋肉が正しく動かなくなったり、炎症が慢性化したりすると、頚肩腕症候群が発症しやすくなります。

【日常生活からの影響】

同じ姿勢での作業、通学や通勤時に首を下に向けた状態でのスマホ操作、運動不足、精神的なストレスなど日常生活における影響が多く関連します。

そのような生活を続けると、筋肉の緊張や働きがアンバランスになり、姿勢が固定されてしまいます。

頸肩腕症候群の方の多くが、頭の位置が肩よりも過度に前に出てきてしまっている状態にあります。

頭が過度に前に出る姿勢になると、頭~頸部の後ろ側の筋肉が緊張して首や肩のこりを感じたり、ひどくなると痛みを伴ったりします。

頭痛、頭重感などを生じることもよくあります。

ちょっとしたケアが大切

硬くなった筋肉は多少のマッサージやストレッチではなかなか解消しません。また、それで一時的に楽になっても同じ生活を繰り返していると症状が再発してきます。

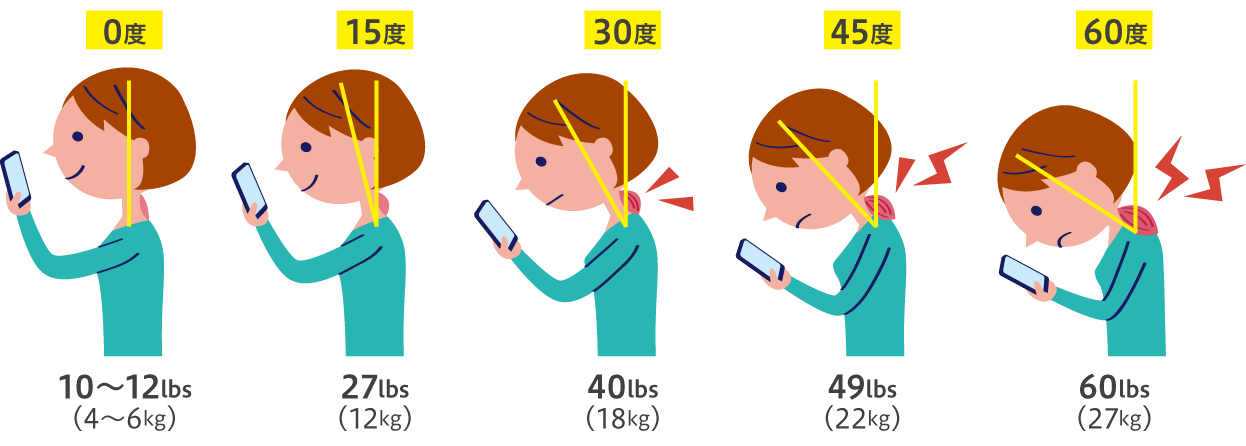

《首の角度と負担の関係》

多くの方が訴える症状は、肩~腕にかけて痛みやしびれです。

腕や手指のしびれが出ることも多く、痛みは軽いものから耐えられないような痛みまで程度はそれぞれです。

一般に、頚椎を後ろへ反ると痛みが強くなるので、上を見ることやうがいをすることが不自由になります。

上肢の筋力低下や感覚の障害が生じることも少なくありません。

よく五十肩と誤解される方も多いですが、頚肩腕症候群は肩関節の運動制限は基本的にはありません。

動かしずらくなるのは、首・顔の動きで日常生活でかなりの不便を伴います。

痛いのも辛いですが、例えようのない「だるさ」が辛いと訴えられることも多く、

就寝時にどんな姿勢で寝ていても「だるさ」がつきまとい、睡眠不足や疲労が回復しないことも多いようです。

病院での一般的な対処法

【薬物療法】

消炎鎮痛薬(シップや飲み薬)、筋弛緩薬、場合によっては抗不安薬などが使われます。痛みを抑えたり、筋肉の緊張を緩めたりすることを目指します。

デメリット

一時的な症状緩和が中心で、根本的な改善につながらない場合が多々あります。長期服用すると胃腸障害や腎臓・肝臓への負担、眠気などの副作用が生じることもあり注意が必要です。

【理学療法】

温熱療法(ホットパックなど)、牽引(首を軽く引っ張る治療)、電気治療やレーザー治療などを使い、血流改善や痛みの軽減・可動域の向上を目指します。

デメリット

通院が続く負担や、治療の持続効果には個人差があります。習慣的に続けないと効果が薄れる一方、独自のやり方で悪化するケースもみられます。

【注射療法】

ヒアルロン酸やトリガーポイント注射、神経ブロック(痛みの伝わりを一時的に遮断)などで痛みを和らげます。

デメリット

根本的な原因の解消にはなりにくく、注射が複数回必要になることもあります。注射による痛みやごくまれに副作用もあり、慢性の方には負担となる場合もあります。

【運動療法(リハビリ)】

首や肩、腕のストレッチ、筋力強化運動を行い、柔軟性や安定性を高めて症状改善を図ります。

デメリット

自己流で行うと悪化する場合があるため、専門家の指導が不可欠です。根気よく続ける必要があり、途中でやめてしまうと再発リスクが高まります。

【手術】

重症化した場合や神経障害を伴うケースでは、外科的な治療(椎間板ヘルニアや狭窄症の場合など)が選択されることもあります。

デメリット

多くの方は手術を避けたいと考えますし、入院やリハビリ、術後合併症のリスクも念頭に置く必要があります。根本治療にはなりますが、慎重な判断が必要です。

よくある質問

Q1.頚肩腕症候群は自然に治りますか?

頚肩腕症候群は自然に良くなる人もいますが、多くは適切な対策や治療を併用して改善します。

Q2.頚肩腕症候群と肩こりはどう違いますか?

肩こりは同じ場所だけのこりや重さですが、頚肩腕症候群は首・肩・腕全体に痛みやしびれ、動きづらさが広がるのが特徴です。

Q3.症状がある人は何科に受診したら良いですか?

迷った時は整形外科を受診し、必要に応じて理学療法士や鍼灸師に相談すると良いです。

Q4.頚肩腕症候群の人がやってはいけないことは?

急な運動や無理なストレッチ、痛みを我慢して作業や趣味を続けることは控えましょう。

Q5.再発しやすい症状ですか?

日常の姿勢・使い方に気をつけないと再発しやすい症状です。根本改善が大切です。

Q6.湿布や痛み止めはどのくらい効果がありますか?

湿布や痛み止めは一時的に症状を和らげますが、長く使っても根本的な治療にはならないことが多いです。

Q7.鍼灸やマッサージは効果的ですか?

鍼灸・マッサージは血流改善や筋肉の緊張をほぐす効果が期待でき、症状の軽減につながります。

Q8.手術をしないで治す方法はありますか?

手術以外にも、運動指導や鍼灸、電気治療、生活習慣改善など多くの方法があります。

Q9.症状が進行した場合、どんな問題が起きますか?

症状が進行するとしびれや麻痺、筋力低下などで日常生活に大きな支障が出ることがあります。

Q10.どのくらいで治る人が多いですか?

治療開始から数週間~数ヶ月で改善する例が多いですが、重症化や慢性化すると時間がかかる場合もあります。

頚肩腕症候群の予防と改善

同じ姿勢を長く続けないようにしましょう。デスクワークの多い方は、頭が前に出やすいので気をつけましょう。特に顎が出ると首に大きな負担がかかります。

疲れを感じたら、蒸しタオルなどで肩を温めて筋肉の血行を良くし疲労をとり、適度な運動や体操をしましょう。

入浴はしっかり湯船に浸かり身体を温め、リラックスするようにすると良いでしょう。

また、ひぐち治療室では、水の入ったペットボトルを使った体操やゼロポイントテープというテーピングで、誰でもできる体の不調を整えるセルフケアをお伝えしています。

ご興味ある方は、ぜひお問い合わせください。

整体や鍼灸治療は頚肩腕症候群の改善に効果的です

先にも述べましたように、頚肩腕症候群は頭から首の角度や上半身の姿勢が悪くなることによって、筋肉の過緊張が続き、痛みやしびれ、頭痛やその他の自律神経症状が起こります。

痛みや緊張を取り、骨格や筋肉を整えるのは整体・鍼灸治療が得意とする分野です。

首、肩、上半身のねじれやゆがみを矯正し、全身の筋肉のバランスを適度にし、安定した姿勢へと導きます。

病院では、多くの頚肩腕症候群が経過観察になってしまうため、根本的な改善は見込めず諦めて放ったらかしになってしまうケースが多いのですが、軽度であれば根本改善は十分可能ですし、重度の場合でも痛みの改善・軽減は可能性があるので、諦めないで鍼灸・整体の治療も選択の一つに入れていただければと思います。

さらに、当院の行う頚肩腕症候群の治療は、多くの整体院や整骨院で行われているけん引療法や電気療法は行わず、そもそもの原因である首と頭のバランスや全身の姿勢を整え、再発しないための姿勢指導から、首や上半身の柔軟性を高めるためのセルフケア指導など、多角的・総合的に行っていくので、整体との相乗効果も高く、頚肩腕症候群の方にとって理想的なアプローチが可能です。

そしてこれまで数多くの頚肩腕症候群の患者さんと向き合ってきた当院にご相談いただければ幸いです。

喜びの声をいただいています

T.Kさん・主婦・40代女性

★よろこびの声・ピックアップ★

友人の紹介で整体をしてもらいました。 もともと冷え性で頭痛持ち、体がだるい感じでしたが、 施術をしてもらったあとはタコのようにふにゃふにゃと力が抜けてリラックスして、その日はぐっすり眠れました。 驚いたのが腎臓辺りをマッサージしてもらった時に、痛みもないのに涙が勝手に出て来たことです。聞けば、腎臓は緊張や不安を溜め込んでいる臓器なのだとか。 無理に納得させてたこともたくさんあるなあと、体と心のつながりを実感しました。 あと意外にも素直な自分の体がなんだか誇らしく思えました。 自己治癒力を高めたい人におすすめです。